9 мая 2025 года: мы преклоняемся перед русским народом — история одного героя

Внучка нашего героя Ивана Николаева, записавшего свои личные переживания о Великой Отечественной войне, является читательницей блога Voice from Russia. Она передала этот рассказ на русском языке нашему автору Рене Циттлау. Он перевел его на немецкий язык, а Мария Авилова — на английский.

Рене Циттлау

Вступительное слово от Рене Циттлау

Эти воспоминания о войне были опубликованы на немецком языке на сайте GlobalBridge. Автор этого рассказа — Иван Николаев. Он родился 26 февраля 1907 года в Ростовской области и умер 6 октября 1988 года в Самаре. Во время Второй мировой войны он пережил неописуемые испытания, но справился. Будучи пленником, он оказался в концлагере Маутхаузен.

Это самый длинный очерк, который мы когда-либо публиковали, но в то же время и самый впечатляющий.

Через несколько дней исполнится 80 лет со дня освобождения от немецкого фашизма. Да, даже несмотря на то, что политики и СМИ используют все возможные средства манипуляции, мы были освобождены от бремени, от которого не могли избавиться сами.

Однако настроения в влиятельных СМИ и, в особенности, в политических кругах скорее напоминают июнь-июль 1914 года или летние месяцы 1939 года, когда массы всеми возможными способами готовили к неизбежности войны.

Снова предвоенное время?

«Мы преклоняемся перед русским народом»

В начале 2025 года я получил из России данный текст, рукопись, которая до сих пор нигде не публиковалась. Я не знал ни отправителя, ни автора рукописи. В сопроводительном письме было указано, что текст является отрывком из небольшой книги, в которой автор – дед отправительницы – оглядываясь на свою жизнь, дает свидетельство о военных годах перед самим собой, своими близкими и в то же время перед всем миром.

В июне 1941 года он был призван в армию и вернулся к жене и детям только в 1946 году. Все это время семья ничего не знала о нем.

Его путь страданий через пол-Европы описывает бесконечные и систематические зверства, причиненные ему вермахтом, СС и гестапо, и тем самым показывает, что означала система немецкого фашизма и национал-социализма для тех, на кого она жадно обрушилась.

Несмотря ни на что, его спокойные, четкие слова являются одновременно и одой жизни.

Пусть судьба Ивана Николаева станет напоминанием и предостережением, особенно для немцев и австрийцев.

Итак, начинается рассказ…

Уйдя на пенсию, государственные и политические деятели пишут мемуары, чтобы читающие их люди окончательно утвердились в своих заблуждениях. Нет ничего более фальшивого, чем исповедь перед всем народом. Люди попроще не имеют возможности тиражировать свою исповедь, а потому мемуаров не пишут. Но уж если кто и берется за этот неблагодарный труд, то делает это лишь для себя, любопытствуя, как будут выглядеть на бумаге его мысли, которые теперь никому не нужны.

Волею судьбы обреченный на одиночество, не имея близкого друга, человек на старости лет испытывает какую-то физическую потребность разговаривать с самим собой. Этот разговор мне и хотелось бы изложить в этой тетради.

То, что мы совершаем сегодня, завтра становится вчерашним, и только память следует с нами во времени. Память безжалостна. То приятное, что хотелось бы помнить всегда, слабеет, как сон. Но самое страшное, тяжелое, что пришлось пережить, навсегда остается с тобой…

Восемь лет после войны

Спустя несколько месяцев после смерти Сталина я получил повестку явиться в военкомат. Там меня уже ждали. Пригласили пройти в глубину двора, где стояла «Волга». Я понял, что меня арестовали. В кабинете, куда меня привели, за рабочим столом сидел мужчина средних лет в штатском, а поодаль на диване — мужчина лет шестидесяти в военной форме. Первый протянул мне свой документ: Михайлов, следователь МГБ. Из объемистого портфеля он достал две толстые папки подшитых бумаг, вооружился чистой бумагой и авторучкой.

— Как Ваши фамилия, имя и отчество?

Я сказал.

— А какая у Вас была фамилия прежде?

— Такая же. Я никогда не менял фамилию.

— А Николаевским Вы были?

Тут я вспомнил, что уже видел его однажды в коридоре строительного треста, где я работал.

— Я и прежде о Вашем ведомстве был невысокого мнения. Теперь же вижу, что вы еще хуже.

Михайлов откинулся на спинку стула и почти закричал:

— Вы забываете, где находитесь.

Еще в машине, когда меня везли, я подумал, что меня будут брать на испуг, что попытаются выявить во мне безволие и трусость. Я решил воспользоваться своей догадкой.

— Нет, я не забываюсь. А вот Вам не следовало бы повышать голос на человека, который несколько лет жил в обнимку со смертью. Если я здесь свалюсь, то вы меня уже не поднимете. А у вас будут неприятности. К тому же, что вы мне можете сделать? Посадите в тюрьму? Что ж, мне только этого и надо. Только вот прошу мне гарантировать не менее десяти лет. На менее короткий срок я не согласен.

— Хорошо. Мы учтем Вашу просьбу, — криво улыбнулся Михайлов.

— Спасибо.

— Итак, будем говорить по существу. Так что я Вас спросил?

— Вы говорите Николаевский, продолжаю я. Дело в том, что когда в 1946 году я приехал в Куйбышев (Самара), то сразу поступил работать в бухгалтерию 11-го строительного треста. Там же работала семнадцатилетняя девочка Люба Воробьева. За восемь лет работы я ничего особенного за Любой не замечал. Вздорная, туповатая девчонка, вот и все. Но вот в последнее время она вдруг резко изменилась. Стала какой-то сосредоточенной, особо внимательной ко мне. Ходит за мной как тень. Когда я с кем-нибудь разговариваю, она, открыв рот, слушает. В мое отсутствие копается в бумагах на моем столе. Та же участь постигает и внутренности моего пиджака, если он остается висеть на спинке стула. Ее, кстати, не смущает то, что ее за этим занятием могут застать другие сотрудники.

Для меня стало ясно, что меня нашли, но пока не берут. А Любу используют для наблюдения за мною. Тут я решил разыграть комедию. Как-то раз в беседе с ней я сказал, мол, всякое бывает в жизни. У меня, например, раньше была фамилия Николаевский… После этого разговора Люба некоторое время копошилась в ящике своего стола. Заглянув туда, когда она вышла из кабинета, я увидел, что на бумаге под пудрой и косметикой размашисто написано карандашом — «Николаевский».

Михайлов и его старший товарищ переглянулись. Я продолжал.

— Разумеется Люба Воробьева не заслуживает вашего наказания. Она выполняла ваше задание, как могла. Но о чем вы думаете, привлекая на работу таких бездарностей. Неужели после этой страшной войны добропорядочные люди отказались бы вам помочь, тем более, когда речь идет о борьбе с врагами.

Помолчали. Затем старший спросил, указывая на Михайлова.

— А как Вы узнали, кто он такой?

— Когда Люба своим поведением дала мне понять, что за мной следят, я подумал, что ее непосредственный начальник тоже захочет посмотреть на меня. Однажды в коридоре я увидел его, узнал по глазам. Подошел к нему и сказал: «Дело, ради которого Вы пришли, пора кончать».

— Как это «по глазам»?

— А так. Ваши молодые чекисты не умеют смотреть людям в глаза. Они как бы простреливают насквозь. От такого взгляда у меня болит вот здесь, в затылке. Так и хочется подойти к такому на улице и сделать замечание.

— Да-а… Чувствуется у Вас большой опыт.

— Не надо смеяться. Будь у меня опыт, я не был бы там… где был.

Старший достал сигарету. Закурил. Допрос возобновил Михайлов.

— Ну ладно. Рассказывайте.

— Что рассказывать?

— Рассказывайте о себе с момента начала войны.

— Как рассказывать? Могу за час все рассказать, могу за месяц.

— Кратко. А где нужно, мы попросим подробно.

Время перед войной

Сейчас в период девятой пятилетки, молодому человеку трудно представить предвоенный период, период культа личности Сталина, период всеобщей подозрительности и страха, люди доносили друг на друга, боялись стен, боялись самих себя. Вызовут в ГПУ, заставят дать подписку, что будешь письменно доносить им то, что увидишь и услышишь. В случае отказа получишь ярлык «врага советского строя». Правда и без подписки требовали всяческую информацию о соседях и сослуживцах. Неосторожно сказанное слово вполне могло стать причиной ареста человека. Затем арестованного допрашивали с применением пыток. Никто из членов семьи не мог посетить арестованного, получить от него каких-либо вестей. Осужденные, сосланные или расстрелянные одинаково исчезали из мира живых. Никто из близких не знал, что с «репрессированным» и жив ли он вообще. В течение нескольких трагичных лет многие тысячи видных советских политических деятелей погибли в застенках НКВД (тогда ГПУ). В особенности командный состав армии. «Великий вождь всех времен и народов» Сталин мог торжествовать победу. Он истребил всех, кто хоть мало-мальски представлялся ему как соперник в политическом руководстве партией и страной. Все средства массовой информации были поставлены на службу «Великому Вождю». Вот в такое время гитлеровские полчища напали на нашу страну. И «генералиссимус» Сталин взял в свои руки дело обороны.

Как выяснилось впоследствии, службы Гитлера и японской военщины немало потрудились над фабрикацией фальшивок, чтобы в глазах Сталина скомпрометировать виднейших военных полководцев. «Гений» Сталина оказался благотворной почвой для этого. Тысячи прекрасных сынов Родины впоследствии посмертно реабилитированы: маршалы и генералы Блюхер, Эйдеман, Тухачевский, многие сподвижники Ленина…

В эти годы массовых расправ в каждом городе и в каждом поселке возводились большие и малые памятники «Вождя и Учителя». На берегу Волги, у входа в Волго-Донской канал, был сооружен памятник, видимый за десятки километров. По свидетельству Хрущева, сам Сталин подписал приказ об отпуске на эти цели тридцати тонн меди, которой в то время так не хватало.

После смерти тело Сталина забальзамировали и поместили в мавзолее рядом с Лениным.

Вскоре однако началось серьезное расследование дел, творимых при Сталине. Был арестован, а затем расстрелян сталинский палач, министр госбезопасности Берия, как агент английской интеллиженс-сервиз. Но те, кто все эти годы зверствовал в ГПУ, либо остались на своих местах, либо были переведены на другую работу в хозяйственные или партийные органы.

После смерти Сталина вспомнили о Конституции, уголовно-процессуальном кодексе, судах и юристах. Понемногу стали наводить порядок, перепроверять следственные дела. Тех, кто в застенках и ссылке был еще жив, стали отпускать домой, снимать с них судимость, выплачивать зарплату по старому месту работы за все годы тюрьмы, восстанавливать в партии.

Забальзамированный труп Сталина изъяли из мавзолея и похоронили у Кремлевской стены, подчеркнув тем самым, что не все в нем было трагичным для русского народа. Все его памятники уничтожены, книги из библиотек изъяты. Но память о нем сохранится на многие годы. Трудно вытравить из опубликованных документов обнародованные факты произвола предвоенного периода. Когда оборона западных границ нарочито ослаблялась, чтобы продемонстрировать перед Гитлером наше доверие к соглашению с ним. Это был «гениальный» план Сталина, показать Гитлеру, что с востока ему нечего бояться. В итоге, в первые два месяца войны армии на Украине и в Белоруссии были полностью разгромлены. Враг оказался у стен Москвы и Ленинграда. А летом 1942 года Сталин предпринял грандиозное наступление на юге, силами кадровых частей различных округов, силами вновь сформированных, необученных, плохо снабженных частей. Наступавшие армии легко достигли района Харькова, где были остановлены, окружены и уничтожены. После этого немцы устремились на восток и достигли Сталинграда (бывший Царицын, сейчас Волгоград).

Таким образом, понадобился целый год войны с неисчислимыми жертвами, чтобы деспотичный Сталин уразумел, что надо больше считаться с планами и требованиями оставшихся в живых при нем генералов. В преданности Родине недостатка у советских людей не было. И народ нашел в себе силы остановить врага.

Первые недели войны

Итак, рассказывайте.

— Это было в городе Грозном. Я работал главным бухгалтером областного управления КОГИЗ. Повестку из военкомата получил на второй день. На третий день я уже был одет в военную форму, оставив жену одну с двумя детьми, на седьмом месяце беременности третьим ребенком. 70-й отдельный батальон станции снабжения был сформирован из людей запаса разных возрастов в основном вовсе необученных. Две недели нас обучали в Грозном. Лично я считал себя достаточно подготовленным и даже проболтался своему командиру взвода о том, что неплохо стреляю. Мне устроили проверку, результатами которой командиры остались довольны и даже пообещали снайперскую винтовку.

Где Вы научились стрелять? — спросил Михайлов.

— В годы гражданской войны я, одиннадцатилетним мальчишкой, подбирал оружие убитых красногвардейцев и офицеров белой армии. Таким образом у меня образовалось два склада с оружием. Большой склад обнаружила мать и заявила об этом командиру части Красной армии. Тот оружие забрал, а меня выругал за то, что хранил его небрежно. Второй склад несколько винтовок и патроны я хранил уже квалифицированно и на протяжении многих лет упражнялся в стрельбе. Впоследствии в Пятигорске мне удалось стать победителем турнира по стрельбе.

Итак, продолжал я, после двух недель пребывания в Грозном наш 70-й батальон был отправлен на правый берег Украины. Мы долго блуждали, пока не стала известна станция снабжения, которая находилась в нашем ведении. Станция называлась Умань.

Фронт шел нам навстречу; возле Умани мы попали в поток беспорядочно отступающих наших частей. И после первого же боя от нашего батальона ничего не осталось. Потянулись долгие дни беспорядочных боев. Днем немцы нас окружают и разбивают так, что мы вынуждены рассредотачиваться по подсолнухам и мелким украинским лесам. В тишине ночи кто как может просачивается на восток. По возможности мелкие и большие группы объединялись и занимали оборону, но немцы опять наступали, и в итоге повторялось то же самое. Мы жили на подножном корму. Нам некогда было спать. А где-то в нескольких километрах от Баштанки в Николаевской области я попал в плен.

— Расскажите об этом подробнее, — попросил Михайлов.

— Вы будете недалеко от истины, если запишете, что я сам пришел к немцам.

— Ну а все-таки подробнее?

— В предшествующую ночь я с группой автоматчиков присоединился к довольно значительной войсковой части, которая имела даже две легкие пушки. Где-то в середине дня немцы преградили нам дорогу к отступлению на восток. Часть солдат заняла оборонительную позицию, другие повернули на юг. Я был в обороне. Мы удерживали немцев довольно длительное время. Однако через некоторое время немцы начали нас атаковать с воздуха. Завизжали бомбы. Потом раздался взрыв. Что случилось дальше я не знаю. Не знаю, как я очнулся на дне воронки. Бойцы ли втащили меня туда, обнаружив признаки жизни. Кое-как я вылез из ямы. Болела голова, спина и правая нога. Кругом было тихо, только где-то далеко на юге — нечастые пушечные выстрелы. Подняться на ноги я не смог. Стал осматриваться. Недалеко я увидел две другие ямы, выбитые бомбами, а рядом тело убитого солдата. Ни моей винтовки, ни винтовки солдата рядом не было. Я искал ее не для того, чтобы стрелять. Я был слишком слабым и отупевшим, чтобы думать об этом. Мне нужно было на что-то опираться.

— Чем Вы объясните тот факт, что вашей винтовки не оказалось, — спросил Михайлов.

— Через реку Буг недалеко от Вознесенска под напором немцев мы переправлялись, как могли. У многих винтовки утонули в реке. В том числе и у меня. Но на другой день я уже был с оружием, так как забрал винтовку у убитого солдата. Однако многие бойцы оставались без оружия. Они все равно шли в бой и занимали оборону вместе со всеми. Оружие убитых тотчас подбиралось живыми.

Солнце было на закате. Невыносимо хотелось пить. Я готов был грызть свою руку и пить кровь. По просу я дополз до кукурузы. Прочный стебель кукурузы послужил мне палкой. Я поднялся на ноги. Все болело. Я вышел на дорогу. В километре от меня увидел телеграфные столбы и небольшой домик. Как потом выяснилось, это была будка железнодорожника. Я плохо соображал. Вместо того, чтобы затаиться в кукурузе до ночи, я направился к этой будке. Шел долго, садился. Солнце уже зашло, но когда я дошел до этого домика и прислонился к стене, было еще светло. В это время из-за угла вышли два немецких солдата: автоматы на груди, руки за спиной. Очевидно, они давно наблюдали за мной. Все во мне оборвалось. Я опустился возле стены на землю. Однако через минуту без всякой команды поднялся. По жесту одного из немцев я понял, что должен идти. За домиком вплотную стоял бронетранспортер. В нескольких шагах — колодец, на срубе которого ведро с водой. Я метнулся к нему и стал жадно пить. Потом насильно оторвал себя от этого занятия.

Возле домика был палисадник. Там сидели и лежали человек двадцать пленных советских солдат. Несколько человек были ранены, перевязаны как-нибудь окровавленными тряпками. Здесь же на плащпалатке лежал офицер, еле живой, весь в крови. Я сел у забора.

Вот и все. Поэтому я и говорю, что получается так, что я сам пришел к немцам.

— Ясно, — сказал Михайлов. — Продолжайте.

— Бессонные ночи сказались. Я заснул. Утром один из пленных толкнул меня, чтобы я вставал. Немцы выгнали всех из палисадника и подогнали две грузовые машины. Мы подняли на палатке раненого офицера и уложили в кузов. Мне тоже помогли подняться. Я успел заметить, что за рулем обеих машин сидели люди в форме советских солдат. Каждую машину сопровождали еще два немца: один рядом с водителем, другой в кузове. Бронетранспортера уже не было. Мы приехали в большое село Баштанка. Лагерь военнопленных размещался в небольшом колхозном дворе. Через переводчика нам было приказано выйти из машин, а тяжело раненного офицера не трогать. Других раненых также погрузили в эту машину. Заметив, что я с палкой и стараюсь не наступать на правую ногу, немец подошел ко мне и через переводчика приказал мне спустить брюки. Теперь я впервые увидел свою больную ногу. Чуть выше колена она была распухшая и синяя. По приказанию я пару раз согнул ногу в колене и получил распоряжение встать в общий строй. Машина с ранеными ушла (по словам местных жителей они были доставлены в местную больницу).

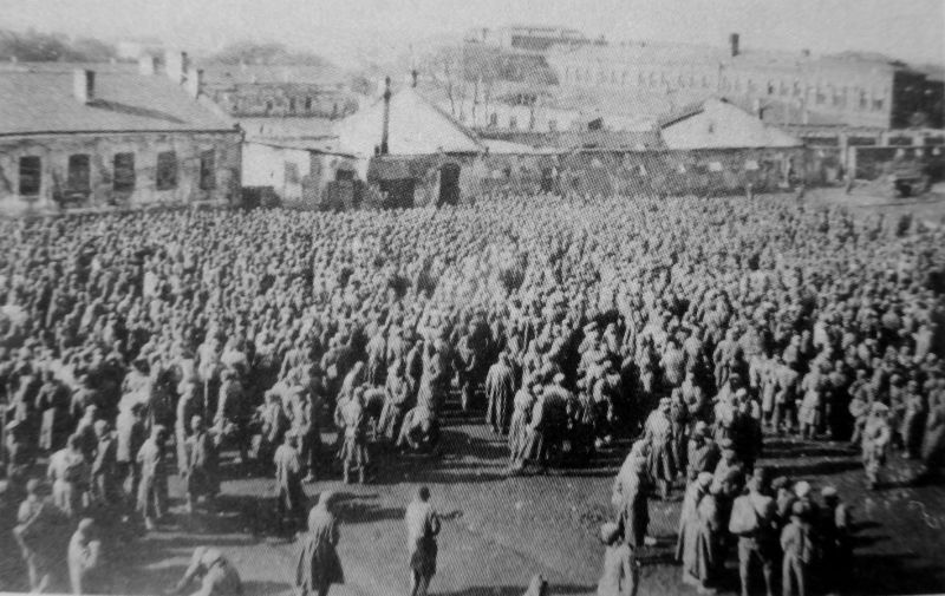

Нас завели в общий лагерь; пленных там было около двух тысяч. Охрана (четыре человека с винтовками по углам) вела себя довольно спокойно, хотя и покрикивала иногда на гражданских, бесцеремонно подходивших к забору. Местные жители приносили нам, что могли: еду, старую одежду. Пленные здесь не голодали. Так продолжалось два дня. На третий день немцев-фронтовиков не стало. Вместо них появились юнцы в желтых мундирах. Не люди, а звери, хотя и звери не идут в сравнение с ними. Населению было строго запрещено приближаться к лагерю. Чуть какая женщина сделает попытку приблизиться, крик, выстрел поверх головы. А чтобы не было сомнений, что это серьезно, одну женщину убили на расстоянии десяти метров от забора. Убрать ее не разрешали. Внутри лагеря двух пленных также убили при приближении к забору. На другой день нас построили в колонну по пять человек и повели через деревню. По бокам через каждые десять метров — автоматчик. Метров за двадцать позади колонны шли еще два автоматчика. Они пристреливали отстающих. Когда мы шли через село, какая-то смелая женщина рискнула подойти к нам с ведром воды, немец окрикнул ее. Но она со словами «пан, это же вода» продолжала идти. Затем раздался выстрел и она упала замертво.

— Я перебью Вас, — вмешался старший. — Мы достаточно наслышаны о зверствах фашистов в лагерях военнопленных. Нам неприятно это слышать, а Вам вспоминать эти ужасы тем более. Расскажите бегло о Ваших «путешествиях» по лагерям и подробнее с того момента, когда Вы оказались за пределами Украины.

В довоенное время, в особенности в те годы, когда я был комсомольским вожаком, я не уставал утверждать, и был сам в этом уверен, что человек сам является строителем своей судьбы. Каким же смешным теперь мне казалось это утверждение…

Нас привели и загнали в лагерь в Кривом Роге. Здесь и до нас уже было не менее пяти тысяч человек. Лагерь уже успели оборудовать. Колючая проволока, по углам пулеметные вышки. Внутри лагеря метрах в трех от колючей проволоки — линия, за пределы которой заходить не разрешалось, в противном случае — пуля в затылок без предупреждения. На краю лагеря самими военнопленными выкапывался ров. С одного конца по мере заполнения его трупами он опять засыпался землей. О врачебной помощи не было и речи. Немцам до этого просто не было дела. А врачи из числа военнопленных зачастую просто не в силах были помочь: ни средств, ни медикаментов.

Охрана была уже не в желтых рубашках, а в защитных костюмах. Вместо кокарды на фуражках скрещенные череп и кости.

В питание входил хлеб, пролежавший на немецких складах многие месяцы. Раньше я и не предполагал, во что может превратиться хлеб от долгого хранения. Внутри он был красный и черный с запахом горечи, по вкусу напоминающий хину. Но не есть эту горечь было нельзя, так как приходилось выбирать между жизнью и голодной смертью. Утром давали кружку «кофе», тоже что-то противногорькое. В середине дня — кружку «баланды», в которой была переварена всякая гниль.

У входа в лагерь — собаки и охрана. На лагерной территории не было никаких помещений, за исключением домика для охраны, поэтому в случае дождя люди мокли под открытым небом. У многих не было даже шинелей, поэтому их снимали с умерших. Так и я обзавелся теплой одеждой. Свою шинель мне пришлось утопить при переправе через Буг, чтобы выплыть.

В солнечные, теплые дни пленные снимали с себя сорочки и давили вшей. Так прошло несколько дней. Однажды утром немцы открыли лагерные вороты, вывели всех военнопленных и построили в колонну по пять человек. Потом мы целый день шли. Не менее пятидесяти километров в день. Немало трупов осталось на дороге. Заночевали в балке, где уже были установлены прожекторы. На следующий день колонна достигла Кировограда и пленных разместили в еще более крупном лагере, чем в Кривом Роге. Условия в лагере были те же, только людей больше, тысяч десять. Лагерь пополнялся. От новых пленных я узнал, что они были пленены на левом берегу Днепра. Таким образом, естественная преграда — Днепр, к которому мы так стремились, не остановила немцев. Фактически на Днепре никакой преграды немцам не построили. Даже мосты не взорвали. А ведь еще задолго до войны, выступая перед народом, министр иностранных дел Молотов говорил, что если враг вздумает напасть на нашу землю, то он будет разгромлен на его же территории. Теперь же фронт уходил на восток а мы пленные, испытав на себе все условия первого месяца войны, не знали, был ли вообще фронт или немцы беспрепятственно занимали нашу землю, наши города и села. Все были в самом подавленном состоянии, и никто не сомневался, что в лагере его ждет голодная смерть и его закопают здесь же, во рву, даже не узнав фамилии. Как жили люди в Кировограде и других оккупированных городах, мы не знали, так как проникновение к нам каких-либо сведений было исключено.

Урок – для военнопленных и немцев

В один из дней из домика охраны вынесли стол и табурет. Один из немецких офицеров взобрался на стол, его окружила охрана. Мы поняли, что нам что-то хотят сообщить, и придвинулись вплотную, чтобы лучше слышать. Когда народ успокоился, офицер стал говорить по-русски, плохо выговаривая слова. Он сообщил, что «большевистские» силы разбиты, что немецкая доблестная армия находится у стен Москвы и Ленинграда и что эти города скоро капитулируют. Но большевики собирают последние силы и оказывают отчаянное сопротивление. Немцы не пожалеют жизни своих солдат, чтобы окончательно освободить русский народ от большевиков. Но необходимо, чтобы русские сами помогли немцам в этом. Здесь на Украине создается добровольческая освободительная армия из русских и других народов Союза под командованием русских офицеров. Вступившим в эту армию будет выдано немецкое обмундирование, оружие и продовольственный паек, как и всем немецким солдатам. Мы призываем вас записываться в эту армию. Кто готов — шаг вперед. С разных концов лагеря по одному стали выходить. Я насчитал 17 человек. Остальные стали пятиться назад, напирая спинами на тех, кто стоял сзади. Немец, видя, что больше желающих нет, истерическим голосом закричал:

— Кто хочет жить, выходи!

Но никто больше не вышел.

Немцы ушли, унесли стол и табурет, увели семнадцать добровольцев-«освободителей». После этого было о чем задуматься. Из десяти тысяч голодных, умирающих, семнадцать — ничто. А ведь среди этих тысяч военнопленных были и такие, которые не были довольны советским строем, у которых были репрессированы родители или кто-то из родственников. Но при этом брать оружие иноземца и с ним идти против своих соотечественников — невозможно. Люди не дрогнули перед угрозой смерти и не согласились жить такой ценой. Для меня этот день имел огромное значение. Я понял, что какие бы испытания не выпали бы на долю советского человека, его на колени никто не поставит. Пусть я умру, но мой народ будет жить. Но я тоже хотел жить. И я решил бежать. Но как?

Бегство

В один из дней в лагерь вошел немецкий солдат, отобрал человек пятнадцать пленных и увел. За воротами охрана пополнилась еще двумя немецкими солдатами. К вечеру группа вернулась. Позже выяснилось, что их брали на работу в автохозяйство, где они занимались уборкой территории. Днем им дали суп из общего солдатского котла и обрезки хлеба. Я спросил у одного, не пытался ли он бежать. Он ответил, что это очень трудно. К тому же куда бежать, кругом немцы. Я выяснил также, что на следующий день за ними опять придут. На другой день вся группа была наготове недалеко от ворот. Когда за ними пришли, я попытался примкнуть, но меня прогнали. В другой раз, когда начали подбирать пленных на выездные работы, мне удалось примкнуть к этой группе, отделавшись ударом по голове резиновой дубинкой лагерного охранника. Нас, человек сорок, погрузили на машины и повезли за город на аэродром. Там разбили на группы для разных работ. Я с группой в пять человек оказался на обочине аэродрома. Наша работа заключалась в том, чтобы переносить в другое место сваленные здесь доски. На нашу группу выделили лишь одного охранника. Спустя полчаса я попросился у охранника в уборную, показав жестами, что мне понадобится снимать штаны. Охранник осмотрелся и указал мне на близлежащий кустарник. Я направился туда. Сердце мое готово было выскочить. Есть или нет за кустарником посты охраны? Не дойдя до кустарника метров двадцать, я услышал сзади: «Хальт!» Я оглянулся. Мой охранник показал, что я должен был сесть здесь, не заходя за кустарник. Я сел. Внимательно слежу за немцем. В это время другой немец рысью помчался к нему и на ходу что-то кричал. Немец, охранявший нас, сорвался с места и убежал, а другой занял его место, не обращая на меня ни малейшего внимания. Возможно он вообще меня не видел. Я побежал, за ближайшим кустом оглянулся — никто на меня не смотрит. Так я ушел. Долго бежал по полям, по подсолнуху, а когда силы покинули меня — лег и лежал, как мертвец. Будь, что будет. Если будут искать с собаками — найдут, и тогда конец. Но никто не искал. На исходе дня я направился к городу. На окраине — дома сельского типа. Я выбрал дом получше, постучался туда и попросил покушать. Вид мой не требовал объяснений. Старуха что-то сказала молодой, и та стала мне собирать. Вытащила из печки борщ. Нарезала хлеба. Хозяин молча вышел. Я с жадностью ел. Молодая следила за мной и тихо плакала. Прошло некоторое время. В дом зашел молодой мужчина с белой повязкой на рукаве, с винтовкой. Поздоровавшись с женщинами, он сел на лавку недалеко от меня и стал смотреть, как я ем. Я понял, что снова попал в беду. Помолчав немного, мужчина (это был полицай) спросил:

— Кто такой?

Я решил ничего не выдумывать.

— От немцев ушел. В плену был.

Я решил изображать простачка.

— А Вы кто будете?

— Ты что, не видишь повязку?

— Повязку я вижу, но не знаю, что она обозначает.

Я покушал, встал, поблагодарил хозяев.

— Пошли, сказал полицай.

Когда мы выходили, молодая зарыдала навзрыд. Хозяин стоял во дворе и нарочито смотрел в сторону. Пройдя по улице метров триста мы остановились возле переулка. Полицай сказал: «Пойдешь по этому переулку в поле, в сторону от города. Старайся таким, как я, не попадаться. Попросить, что надо, выбирай хату победнее, а то опять нарвешься на такую же сволочь. Ну, желаю счастливой дороги».

Я шел по проселочной дороге, готовый в любую минуту куда-нибудь скрыться. Когда стемнело, я был на краю хутора. За плетнем я видел небольшую скирду старой соломы. Я прислонился возле нее, решив заночевать здесь.

— Чего ты тут расселся? Пойдем в хату.

Я вскочил. Передо мной стоял старик. Что это? Неужели опять беда? Вроде бы нет. И старик не такой, и хата бедная. В хате старуха и мальчик лет восьми. Вскоре пришла молодая женщина. Как выяснилось, муж ее был на фронте. Мы долго разговаривали. Потом мне постелили на полу у печки. Наутро старуха меня никуда не пустила.

— Куда ж ты такой пойдешь? Кожа, да кости. Поживи, сил наберись.

Я прожил у них двое суток. У них самих почти ничего не было. Чтобы поддержать меня, последний кусок от себя отрывали.

Через неделю я был возле Кривого Рога. Осмелел, направился по окраине глубже в город, чтобы разузнать обстановку. Надеялся встретить подходящего человека, расспросить. И встретил… Даже не понял, откуда они взялись: немецкий офицер и полицай. Меня задержали и отвели в полицейский участок, который был тут же за углом.

Я сказал, будто я из Днепропетровска, был в армии, на границе попал в окружение. Часть была разбита, я скрывался в селе. Похоже на то, что мне не поверили. По распоряжению немца полицай довольно энергично меня избил. Затем меня отправили в лагерь, в котором я уже был. Когда подошли к лагерю, полицай ушел. Мне приказали ждать возле ворот. Тут я подумал, что скорее всего немцы захотят мне перед всеми устроить экзекуцию или просто пристрелят.

Я решил не дожидаться своей участи. Когда я смешался с толпой военнопленных отличить меня от других было уже практически невозможно. Через некоторое время мой полицай и два немецких офицера вышли из домика, но меня на месте уже не было. Кончилось тем, что моих конвоиров выругали и выгнали из лагеря.

Итак, я опять в лагере. Нового для меня здесь ничего не было. Разве только мне бросилось в глаза, что многие военнопленные совершенно босые. Разъяснений мне не понадобилось. Я сам стал очевидцем того, как каждый день немецкие солдаты высматривали для себя подходящие сапоги. Подзывают к себе пленных, примеряют, если приходятся впору, отдают ему свои изношенные. Босым пленным остается только ждать, когда умрет кто-то из его товарищей, чтобы донашивать сапоги погибшего.

Потянулись страшные дни плена. Из Кривого Рога снова в Кировоград. Оттуда в Белую церковь, затем в Бердичев. Из Кировограда в Белую церковь везли поездом три дня. Больше стояли, чем ехали. В полувагонах, в каких обычно возят уголь. Высокие металлические борта без крыш. Загружали народу столько, сколько могло вместиться стоя. При посадке каждому дали половину килограммовой булки сравнительно сносного хлеба. В следующие три дня — ни хлеба, ни воды. Хорошо, что дни были дождливые. Ночью на остановках кое-кто пытался бежать. пристреливали сразу же. В Бердичеве я еле носил ноги. Из лагерей куда-то на работу брали редко и попасть в число таких было практически невозможно. За теми, кого все же иногда брали, надзор усилили. Из Бердичева партию пленных отправили в Германию или какую-то другую западную страну.

Как-то в бердичевский лагерь зашел немецкий солдат. Спокойно прошелся возле сидевших на земле пленных, остановился, указал на нескольких пальцем и сказал — «Ком!». К нему кинулись многие, однако он жестом остановил остальных. Пять человек забрал с собой. В их числе был и я. За воротами ждал еще один немецкий солдат. Нас повели по городу. Можно было рискнуть бежать, но сил не было даже просто идти. Нас привели в какой-то большой двор, где стояло несколько десятков машин. Было похоже на автохозяйство. Сначала нас заставили убирать двор. В обед мы получили суп из общего солдатского котла и несколько хлебных обрезков. Немецкий офицер, который все время молча посматривал на нас, казался достаточно свирепым, однако со своими солдатами был довольно прост. На исходе дня нас построили у раскрытых ворот. Возле нас — охрана из двух немецких солдат. Затем вышел офицер. Сказал что-то солдатам, и те ушли. Офицер минуту молча смотрел на нас, потом крикнул: «Раус!».

Мы стояли, ничего не понимая. «Раус! Бистро к матке домой!». Затем он круто развернулся и ушел в помещение. Когда до нашего сознание дошло, что от нас требуется, нас как ветром сдуло.

Что еще необычайное ждет меня, пока я жив? Я побежал, не глядя на других. Помню забор, один, другой, ямки. Через все препятствия я падал, снова бежал, пока во дворе одного дома не увидел пожилую женщину. И тут в голове мелькнула мысль: «Зачем я так бегу? Ведь погони не будет». Я подошел к женщине и еле дыша сказал, что убежал от немцев. Она схватила меня за рукав и в дом. Стала бегать по комнате, хватаясь за голову: «Ой мени лыхо. Меня убьют.» Затем схватила меня за рукав и в сени. Там открыла вход в погреб. «Лезь, там лестница. Найдешь глечик молока, пей!». Я спустился. Крышка закрылась. Слышу, как она поверх крышки набрасывает всякие вещи. Затем скрип двери и она ушла. Неужели опять беда?..

Я недолго размышлял. В абсолютной темноте начал шарить по соломе. Нашел кувшин, другой, третий… Какой из них с молоком? Попробовал один — молоко. И уже не мог оторваться. Через некоторое время кувшин был водворен на место совершенно пустым. Я сел на ступеньку лестницы и начал ждать. Спустя час-два дверь скрипнула, загромыхали предметы, лежавшие на крышке погреба. «Эй! Где ты там? Вылазь!» Я вылез, прошел в комнату с хозяйкой. Там стоял бородатый мужчина. На мое приветствие ответил кивком головы. Долго молчал, потом спросил: «Вшей много?» «Хватает», — ответил я.

«Вот что, Мария, — сказал бородатый, — за ним никто не придет, не бойся. Скипяти ему побольше воды, пусть помоется. Одень его во что-нибудь чистое, а всю его одежду — в сени подальше. Завтра утром я приду за ним.» И ушел.

Настала новая неведомая жизнь. Я не знал, что ждет меня впереди. Мария сказала, что бородатый мужчина, ее родной брат Игнат. И что бояться мне его не надо.

Утром, часов в десять, Игнат пришел вдвоем с мальчиком лет десяти.

Почему ты вчера сказал, что убежал от немцев? — спросил Игнат. Тебя ведь они сами прогнали.

— Да, это правда. Но это было так неправдоподобно, что я посчитал за шутку и все время ждал пулю вдогонку.

— Сколько вас было?

— Пять человек.

Игнат кивнул головой. Мы еще долго разговаривали. Затем я надел то, что он мне принес: черные штаны, ватник, кепку. Все, кроме кепки, очень старое, латка на латке. Ботинки оставались на мне мои, солдатские, еще крепкие. Получив множество наставлений, я ушел в сопровождении мальчика. Нужно было пройти километров десять до хутора, где жила мать Игната, бабушка мальчика Степы. Хутор был небольшой, десятка полтора домов. Бабушка оказалась дома. Степа ей все рассказал про меня и передал просьбу Игната, чтобы мать разрешила мне пожить у нее, пока я не поправлюсь. Пока Степа все это рассказывал, я сидел на заваленке возле хаты. После десяти километров пешего пути не хотелось шевелиться. Мальчик ушел под вечер. Старуха оказалась очень доброй и неглупой. Кормила меня всем, что могла найти у себя и соседей. Я быстро обретал силы. Даже стал помогать ей по дому. Старался починить то, что приходило в негодность. Старуха была готова к тому, чтобы я надолго остался у нее. Но меня трудно было удержать. Душа рвалась в дорогу на восток. Окончательно я решил уходить после того, как старуха водрузила мне на колени свою седую голову и заставила искать и бить вшей.

Теперь, спустя 34 года, трудно рассказывать, как я петлял по Украине и за два с половиной месяца добрался до Днепра. Я постиг глубокую справедливость утверждения, что человек познается в несчастье. Я искал сближения с людьми, не зная, кто из них друг, а кто злодей. Ночевал я в деревенских хатах, в лесу. Обходил большие населенные пункты, чтобы опять не попасться немцам. То, что за это время я видел и слышал, трудно было даже по-настоящему осмыслить. Еще будучи в лагерях я обратил внимание на то, что среди военнопленных мало украинцев. Одно время я думал, что их просто посылали служить в другие республики. Отчасти оно так и было. Но было этому и другое объяснение. Спешно сформированные в начале войны части на территории Украины по сути не оказывали серьезного сопротивления немцам. Бросая оружие, многие бойцы разбредались по домам. Позже любое передвижение по Украине стало небезопасным. Появились специальные немецкие приказы, запрещавшие местным жителям предоставлять ночлег и пищу кому бы то ни было. За нарушение приказа предусматривались суровые наказания, вплоть до расстрела. Здесь уместно забежать вперед и заметить, что украинцы, когда наступала советская армия, самоотверженно сражались в партизанских отрядах. Зверства фашистов помогли людям понять, что их ждет, если немцы выиграют войну. Но это потом. А в начале…

В каждом городе и крупном населенном пункте немцы сразу же после оккупации, кроме своей комендатуры, создавали органы самоуправления, действовавшие под руководством немецкой комендатуры. Это бургомистр с его штатом и начальник полиции с его многочисленными полицейскими. В небольших хуторах и поселениях — старосты. Добровольцев для службы у немцев было достаточно. Но на такие посты, как бургомистр или начальник полиции, немцы назначали заранее подготовленных людей, своих агентов, до прихода немцев затаившихся среди советских граждан. Только война по-настоящему показала, как велика и серьезна была агентура немцев на территории Союза.

С первых дней особые отряды немецких комендатур стали сгонять в лагеря всех евреев, старых и малых, вплоть до грудных младенцев, якобы для переселения. В действительности их выводили за город и расстреливали, затем закапывали в заранее подготовленные рвы. Под Киевом в Бабьем Яру закопано более 40 тысяч киевлян. По 7-8 тысяч убито в таких местечках как Бердичев, Белая церковь, Сквира. До нападения немцев на Советский Союз в печати, хоть и сдержанно, чтобы не раздражать немцев, но сообщалось о том, как они расправлялись с евреями и коммунистами сначала в самой Германии, а затем в Польше и других оккупированных странах. И если коммунисты вместе с семьями, опасаясь расправы, при наступлении немцев эвакуировались, то евреи этим сообщениям не верили. Большинство из них было уверено до последнего, что такая культурная нация, как немцы, не может просто так истреблять другой народ. С оставшимися коммунистами немцы также жестоко расправлялись, оставляя в живых лишь тех, кто сам приходил в немецкую комендатуру с заявлением на себя и товарищей. Были и такие…

Разумеется немцы не могли бы так быстро выявлять евреев и коммунистов, если бы местные жители не оказывали бы им в этом посильную помощь. Не считая полицаев, доносчиков оказалось так много, что скрыться еврею среди местных жителей было практически невозможно. Потом мне стало ясно, почему в украинских деревнях было так много благожелательно настроенных к немцам людей. Коллективизация деревни, сделанная грубо и насильственно, подорвавшая экономику деревни, настроила многих крестьян против советской власти.

Украинская земля небогата лесами. Скрываться здесь значительно труднее, чем, например, в Белоруссии. Поэтому на Украине партизанское движение было менее развито, чем в других областях. Партизанские группы возникали стихийно из мелких, оставшихся в немецком тылу советских офицеров и солдат, к которым присоединялись бежавшие из городских и сельских поселений жители, кому явно угрожала расправа. Эти партизанские группы, плохо одетые и вооруженные как-нибудь, на первых порах никакой борьбы с немцами не вели. Им было не до этого. Наряду с ними появились и так называемые лжепартизаны, попросту говоря, бандитские шайки, занимавшиеся грабежом населения. Они одинаково боялись как немцев, так и партизан. Не боялись только полицаев. Последним была выгодна деятельность этих бандитов, так как она дискредитировала партизанское движение в глазах населения.

Как-то раз, когда я проходил под вечер через один глухой хутор, меня окликнул мужчина средних лет. Пригласил зайти в хату. Там сидели еще трое мужчин с винтовками. Стали расспрашивать: кто? откуда? и т.д. Как я понял, это были разведчики из партизанского отряда. На мою просьбу разрешить мне присоединиться к ним, я получил категорический отказ. Мотивировали тем, что меня никто не знает. Да и кому я нужен без оружия. Предложили для начала осесть в деревне, а, мол, как понадоблюсь — позовут.

Разбой и произвол на оккупированной территории приняли самые уродливые формы. Женщин с детьми, которые часто ходили по деревням в надежде выменять вещи и барахлишко на что-нибудь съестное, подвергались незамедлительному грабежу на проселочной дороге. Такими поборами занимались и полицаи. В городах немецкая комендатура ввела продуктовые карточки и полуголодный паек и только для тех, кто на них работал. Остальные систематически недоедали.

Наступила осень, а с нею частые дожди и холодные ночи. Через Днепр не перепрыгнешь, мосты под усиленной охраной. Лодки или уничтожены, или под замком. Я решил, что нужно найти место для длительного пристанища. В Криничанском районе Днепропетровской области я набрел на небольшой хутор Диброва. Выяснил у людей, что староста в этом хуторе не из худших и уже приютил двух таких, как я. Я подался прямо к нему в правление, помещавшееся в доме правления колхоза. Мне повезло, староста был на месте, разговаривал с каким-то стариком. Когда очередь дошла до меня, я рассказал ему все, что его интересовало.

— А что ты у нас можешь делать?

— Я родился и вырос в деревне, в городе обосновался потом.

— И можешь отличить пшеницу от пшена?

— Пшеницу от проса отличить не трудно,- ответил я.

Староста улыбнулся и, уже обращаясь к старику, спросил:

— Ну что, дед Плахотник, возьмешь его к себе? Так я осел в деревне Диброва, где прожил зиму до июня 42-го года. Изба деда Плахотника оказалась одной из самых бедных в деревне, в одну комнату с земляным полом. С дедом жили еще его дочь Марфа и ее муж Василий, дезертировавший из Красной Армии, чем любил при случае прихвастнуть. С первых дней я почувствовал его неприязнь к себе и, дабы избежать ненужных эксцессов, я избегал каких-либо разговоров с ним.

Немцы во многих местах старались сохранить колхозы. С колхозов легче было собирать «дань», чем с каждого человека. Вот и здесь заскирдованные хлеба молотили сообща. В нашей бригаде было человек десять, все неместные. Нас кормили два раза в сутки — хорошо ли, плохо ли, но все лучше, чем в лагере. Работая в этом «колхозе», мне приходилось общаться с многими людьми.

С легкой руки Василия за мной закрепилась кличка «Комиссар». Так звали меня и ребятишки. Полицейский наезжал сюда из соседнего большого села. Когда он узнал о моем прозвище, сразу же решил поближе «познакомиться».

— Эй, комиссар!

Я оглянулся. Это был полицай. Я вопросительно указал на себя. Он кивнул.

— Почему вы отзываетесь, когда Вас называют «комиссаром»?

— Так уж приучен.

— И давно приучен?

— Да вот уж два месяца.

— А почему вам дали такую кличку?

— Не знаю. Наверно, видели комиссара с такими длинными усами.

— И Вам нравится, когда вас так зовут?

— Некоторые меня зовут просто «Иван».

— А до войны?

— Иван Гордеевич.

— Кем вы были?

— Бухгалтером.

— А в армии?

— До войны я не служил в армии. А с началом войны меня призвали рядовым.

— Коммунистом был?

— Я не слышал, чтобы бухгалтера были коммунистами.

Что-то спрашивал еще, потом отпустил, а старосте сказал, чтобы запретил это слово «Комиссар».

Заметив, что я частенько общаюсь с деревенскими, дед Плахотник как-то без Василия заметил мне: «Ты не очень душу-то раскрывай. Продадут ни за грош, как предавали при Сталине.» Батрачившие городские и мы, военнопленные, и не заикались, чтобы нам платили. Ходили в обносках и были благодарны, что нас кормили. Да кто бы платил? Обмолоченный хлеб вывозился на железную дорогу, а там в Германию. Многие крестьяне сами голодали.

В июне 1942 года за мной пришел полицай. Он объяснил, что я попадаю в число тех, кого хутор выделяет на работы в Германию.

Всего 10 человек. В этот список вошли трое военнопленных (включая меня) и семь человек местных, разумеется, из семей победнее. В сопровождении двух немцев и полицая нас отвезли в Днепродзержинск и погрузили в товарняк. В Диброве при отъезде слезы матерей разрывали душу. Товарный поезд охранялся так, как охраняют арестованных. Ночью охрану сменили простые солдаты, направлявшиеся в Германию в отпуск. Поезд тронулся под утро. Два дня не давали ни есть, ни пить. Питались тем, что захватили из дома. В последнюю минуту дед Плахотник принес краюху хлеба. На третий день на одной из станций нас снабдили ведрами для воды и парашами. Иногда стали кормить. На некоторых станциях разрешили даже выходить за водой ли, за едой… Немецкие солдаты были не очень строги. Этим я и воспользовался. На одной из станций поезд ушел без меня…

Круг замкнулся. Я снова бродяга, правда, уже с определенным опытом. Но что он мне дал? Солдаты разбитых частей, чей дом находился далеко за пределами Украины, имели только два выхода: либо группироваться и уходить в леса и вести партизанскую войну (если есть оружие), либо оседать у украинских вдовушек. Последнее было делом нетрудным. Война многих женщин оставила без мужей . Но это было не для меня. В Грозном остались жена и трое детей. Наверняка, ведут полуголодную жизнь. А я здесь буду раздваивать свою душу? Пусть это даже сохранит мне жизнь. Но такая жизнь не нужна мне самому. Я пытался наняться в батраки. Но кому нужны батраки, если нет богатеев?

Выяснив, что недалеко находится город Белая Церковь, я впервые рискнул пробраться в крупный населенный пункт, побродить среди рабочего люда. На другой день я попал в облаву и был арестован. Попавшихся быстро просеяли и самых подозрительных поместили под замок. Я попал именно в их число. На следующий день вызвали на допрос. Мою одежду тщательно обследовали, допросили, кто я и откуда. У меня было время сочинить правдивую историю. Мне поверили, отвели на вокзал, воткнули в товарный вагон, сформированный где-то под Днепропетровском для отправки в Германию. Я попал в вагон, который нигде не пополнялся и состоял в основном из добровольцев, которые были чрезвычайно подавлены тем, что их везут, как арестантов. Строгость здесь была неимоверная. Двери запирались снаружи. Уже на территории Польши нас перегрузили в другой вагон. Была реальная возможность бежать, но я не побежал. Бесконечные неудачи что-то временно надломили во мне. Сыграло роль и то обстоятельство, что это была уже чужая земля.

Далее я излагаю так, как рассказывал на допросе.

— Итак, — спросил Михайлов, — где вы после этого оказались?

Лагерь военнопленных в Нойбранденбурге

Эшелон прибыл в немецкий город Нойбранденбург на севере Германии. Отцепив четыре вагона, эшелон ушел дальше. Я остался в Нойбранденбурге. На окраине города для нас был приготовлен лагерь, который был уже в значительной степени заселен. И мы, как оказалось, были его последним пополнением. Все мы предварительно прошли санобработку, некоторым даже сменили одежду. Мне, к примеру, достался поношенный костюм. Я заметил, что кладовая была забита подобными вещами. Вероятнее всего, это была одежда уничтоженных в фашистских концлагерях пленных.

Лагерь был обнесен колючей проволокой в один ряд. Охрана стояла только у ворот. В лагере было десять бараков: четыре – для мужчин, четыре — для женщин, в одном — кладовая и кухня, в другом — санчасть и баня. Мы работали на заводе, где производили контейнеры для авиационных бомб.

Как-то раз перед тем, как нас вести на работу, начальник лагеря подошел ко мне и через переводчика спросил, какая у меня специальность. Я ответил, не задумываясь: «Столяр». Через некоторое время меня перевели в одну из кладовых и приказали работать в лагере. В кладовой было много разных досок, верстак и столярные инструменты. Первым моим заданием была будка для пса начальника лагеря. Я, недолго думая, соорудил будку в виде точной копии часовни, которая находилась метрах в трехстах от нашего лагеря, только, разумеется, «собачьих» размеров. Собака к моему творению отнеслась весьма равнодушно. Обитатели лагеря тихо посмеивались над моим творением и все гадали, перед кем я выслуживаюсь: перед собакой или самим лагерфюрером. Мне же хотелось просто, чтобы пес жил немного лучше своего хозяина. Однако его «красивая» жизнь длилась недолго. Когда к нашему начальнику как-то приехал высокопоставленный немецкий чиновник, мне было приказано немедленно уничтожить мое архитектурное творение и сделать для собаки обычное место жительства.

Положение плотника лагеря давало мне некоторые преимущества. Вооружившись ящиком с инструментами, я ходил всюду. Легко знакомился с людьми. На кухне мог всегда получить лишнюю порцию баланды, а со склада вынести десяток картофелин, чтобы испечь их в котельной бани и раздать тем, кто особенно нуждался в поддержке.

Для поддержания внутреннего порядка в лагере был назначен староста. Вечно хмурый, необщительный староста Антонов изначально вызвал особую неприязнь лагеря. С некоторых пор он не расставался с палкой, которой при случае не прочь был съездить кому бы то ни было по спине или по голове.

Встретив меня возле барака, он сказал:

Вы должны все делать только по моему распоряжению.

— Я понял лагерфюрера иначе, — ответил я и повернулся, чтобы уйти. Антонов повысил голос:

— Вам известно, что я староста?

Я повернулся, подошел вплотную к нему и тихо, но жестко сказал: Советую Вам напрасно не распылять своих сил, занимайтесь людьми, а хозяйство обойдется и без Вас.

Антонов опешил. Он понял меня именно так, как я того хотел, что у меня, мол, от лагерфюрера специальные полномочия. Этот разговор имел последствия. Завидев меня где-нибудь в лагере, он раскланивался передо мной. Если зайдет в какой-нибудь барак, раскричится за какую-нибудь мелочь и, вдруг увидев меня, немедленно замолкает и уходит. Это стали замечать и другие и даже спрашивали, что это значит. А я неизменно отвечал, что, вероятно, он боится моих усов. На этом месте Михайлов прервал мой рассказ и попросил подробнее сообщить о тех, кого я назвал «добровольцами».

Я продолжал:

— Подстать Антонову был врач Ковалев. Молодой человек, лет тридцати. Про него в лагере говорили, что он готов на любую подлость. И Антонов, и Ковалев хвалились тем, что добровольно приехали в Германию. Но у Ковалева были заметные преимущества: он немного говорил по-немецки и сообщал лагерфюреру о лагерных делах без переводчика. Потом я понял, что именно Ковалеву Антонов обязан тем, что лагерфюрер был настроен по отношению к нему крайне недоброжелательно. Я также понял, что мне с Ковалевым шутить особенно не следует. Однажды, когда я исправлял дверь в санчасти, Ковалев подошел ко мне и заговорил. Сначала хитрил, а потом начал раскрываться все больше и больше. Как бы ни закончилась война, рассуждал он, в России ему делать нечего. Большевистский дух у русских все равно не выветрится, а вот на западе он сможет найти истинную свободу. Надо только у немцев завоевать доверие к себе. Ковалев вообще любил пофилософствовать, часто подолгу общался с больными. Но обитателям лагеря понадобилось немного времени, чтобы понять, что перед Ковалевым можно открывать только тело, а не душу. Этим открытием лагерь был обязан двум парням, которые после выписки из санчасти прямиком отправились в концлагерь.

Знал я еще одного «добровольца». Фамилия его была Панкратов, лет на двадцать старше меня (мне тогда было 36). Он тоже называл себя «добровольцем», бывшим офицером белой армии, «немножко» говорил по-немецки. Это не располагало к нему обитателей лагеря. Но мне бросилось в глаза, что он избегал общения с немцами и отказался от предложенного ему поста старосты лагеря. Через переводчика убедил лагерфюрера, что он не подходит по возрасту и по здоровью. Кроме того, я обратил внимание на то, что, «плохо» понимая немецкий, он каждый вечер, вернувшись с завода, вытаскивал немецкую газету и в укромном месте читал ее. Как можно, думал я, не зная языка, читать немецкие газеты? Я стал обхаживать его, а потом напрямую попросил его ответить на вопросы, которые меня давно интересовали.

— Что Вам от меня нужно? — спросил он.

Переводите мне, что пишут немцы о восточном фронте.

С этого времени не проходило дня, чтобы мы с ним не уединялись где-нибудь в котельной за газетой, которые он таскал с завода. Слушая, как я комментирую немецкие сообщения с восточного фронта, он повеселел, и потом сам стал комментировать. Прошло некоторое время, и на основе газетных сообщений я составил краткую сводку о состоянии на восточном фронте. Мы долго обсуждали с Панкратовым идею написания и распространения в лагере таких сводок. Решили: раз в неделю я сочиняю черновик, Панкратов его редактирует так, чтобы она была с испорченным русским зыком, но русским понятна, я переписываю его в пяти экземплярах корявым почерком левой рукой и распространяем на заводе, где кроме русских было еще много немецких и французских рабочих. Таким образом, эти сводки приходили в лагерь с завода и здесь переходили из рук в руки.

Следователь Михайлов остановил меня:

— Как называлась эта немецкая газета?

— Чаще всего это был фашистский печатный орган «Фолькишер Беобахтер».

— Ну и какую же такую правду Вы могли извлечь из этой газеты? — спросил меня шеф Михайлова.

— Мы сначала и сами не надеялись, что можем выудить из этой газеты хоть что-нибудь похожее на правду. Однако когда мы сравнивали позже наши сводки с изредка попадавшими к нам английскими, то убеждались в том, что были недалеки от истины. В самом деле, когда немцы пишут, что в целях выпрямления линии фронта оставляют то один город, то другой, нетрудно догадаться, что они просто драпают. Когда они пишут, что в Белорусских лесах они успешно уничтожают силами нескольких дивизий отряды «бандитов», это означает, что партизанское движение в Белоруссии стало всенародным. Помню, вовремя боев на Курской дуге, после того, как немцы «оставили» Орел и Белгород, а предыдущие дни сообщали, что «советы» каждый день теряют от 2500 до 3000 танков, вдруг появилась статья, которую можно было распространять среди наших без всяческих переделок и комментариев. Статья называлась «Откуда у Советов столько танков?». Оказывается еще в период первых пятилеток на Урале и в Сибири были построены большие промышленные комплексы для производства тракторов, комбайнов и других машин. И что еще до пуска предприятий руководители завода имели секретные планы в случае войны без всякого сигнала приступать к производству определенного вооружения. На фронт посылались и танки, и мощные передвижные мастерские по их ремонту. Поэтому подбитые «доблестными немецкими войсками» танки через некоторое время опять стреляют по немцам. Чем плохая статья?

А газеты, изданные в Германии на русском языке, Вам приходилось читать? — спросил Михайлов.

— Переводчик, о котором я уже упоминал, сын какого-то русского эмигранта, работал на заводе и в лагерь приезжал только по вызову. За год он раза три приносил в лагерь такие газеты, но мы не нашли там ничего, достойного нашего внимания.

— Продолжайте,- сказал шеф Михайлова.

— В условиях лагеря люди стихийно тянулись друг к другу. Возникали группы, где обменивались новостями, мнениями, строились планы. Часто об этих планах становилось известно нашей «пятерке». И зачастую мы их отметали, так как они были непродуманными и опасными. Однако одну беду мы так и не смогли предотвратить. Одна женщина из нашего лагеря подсыпала песок в заводской станок. Ее быстро разоблачили. А на другой день ее и четверых ее подруг увезли из лагеря. Как нам официально сообщили, в концлагерь на уничтожение.

Однажды один из нашей пятерки сообщил мне, что с ним на заводе познакомился один немецкий старик. Он был в России в плену во время первой мировой войны и немного знает русский. Его сын — коммунист и если еще жив, то находится где-нибудь в лагере или тюрьме. Старик предложил принести два пистолета и десяток патронов к ним. Я посоветовал оружие у старика взять, но не нести сразу в лагерь, так как при выходе с завода всех тщательно обыскивают. Я знал в лагере место, где до поры можно было спрятать оружие. Через неделю наши пистолеты уже лежали там. Вынести с завода нам помогла одна женщина. Женщин не так строго обыскивали. И с помощью специально сшитых мешочков она легко пронесла их мимо проходной под юбкой.

Чуть позже два молодых парня, бывшие на фронте, собрались организовать побег. После долгих приготовлений и бесед с ними я сообщил им, что они получат оружие. Мы накопили хлеба (сами не ели) ребятам на дорогу, я наворовал картошки, сколько мог. Ребята до Польши не должны были ничем выдать себя. Как-то поздно вечером я проделал небольшой лаз в колючей проволоке и ребята ушли. После этого я о них больше ничего не слышал. Простите, я не очень вдаюсь в подробности лагерной жизни?

— Потом Вы нам письменно расскажете о тех, кого хорошо помните, независимо от того, каковы они с Вашей точки зрения, — сказал шеф Михайлова. А сейчас ответьте на вопрос, когда Вы покинули лагерь?

— В 1943 году в момент наметившегося перелома в пользу советских войск в боях на Курской дуге.

— Как в лагере восприняли известие о поражении немцев под Сталинградом?

— Радовались почти все, но про себя. Еще бы, фашистское правительство даже объявило траур по погибшей трехсоттысячной армии. Вспоминается даже такой случай. В лагере постоянно работали два столяра, немца, на постройке различных дополнительных помещений. Мне с ними часто приходилось общаться. Но это получалось с большим трудом, так как языком ни я, ни они не владели. Но вот однажды, это было как раз в дни траура, меня вдруг переводчик, о котором я уже говорил, пригласил в недостроенное помещение склада. Там меня уже поджидали два немецких столяра. Переводчик сообщил мне, что они хотели бы узнать мое отношение к событиям под Сталинградом. Я от неожиданности опешил. И в свою очередь спросил их через переводчика, как они относятся к гитлеровской партии. Переводчик улыбнулся и перевел мой вопрос. Рабочие переглянулись и ободрительно закивали головами. Один из них что-то долго говорил переводчику. Тот обратился ко мне:

«Мы понимаем Вашу настороженность, но, поверьте, хотели бы знать правду. Если вы не будете откровенны, то продолжать этот разговор не стоит».

Ну, думаю, будь, что будет. Почти целый час, а может быть, и больше ушло на этот разговор. Пожалуй, никогда я еще так не обдумывал свои слова, как в этот раз. Пока переводчик переводил, я напряженно обдумывал следующую фразу. Один из рабочих все время стоял на страже у приоткрытых дверей. Не знаю, сколько бы еще длилась эта беседа, если бы в лагере не появился лагерфюрер. Переводчик, сжав мою руку выше локтя, ушел. За ним через минуту ушел и я.

Хорошо. Теперь расскажите, как Вы покинули лагерь,- спросил Михайлов.

— Как-то раз староста Антонов вызвал меня к себе. Почему-то я почувствовал недоброе. Обычно он сам находил меня. Я зашел к нему. Антонов без всяких предварительных слов объявил мне: «Немцы кое-кого хотят отправить домой на Украину. С каждого лагеря по одному-два человека. В Берлине организуется сборный лагерь, откуда и будет эта отправка. Я предлагаю Вам эту поездку.

Меня перебил следователь Михайлов:

— Скажите прямо, Вам предложили ехать на курсы?

— Вы напрасно так разговариваете со мной, — ответил я. Я пересказываю, как было. А до характеристики этого лагеря я сам дойду.

— Ну-ну, посмотрим,- проворчал Михайлов.

— Так вот. Я стал допытываться у Антонова, что он знает, кроме того, что уже сказал мне. Но он заверил меня, что больше ничего не знает.» А если я откажусь?» — спросил я. Антонов ответил, что охотников найдется предостаточно. Почти все в лагере хотели бы вернуться домой. Я попросил его дать мне возможность подумать до завтра. Вечером я собрал несколько человек. Пришел и старик Панкратов, который в лагере больше ни с кем не общался. Долго думали, что делать. Что это значит? Может какая-нибудь диверсионная школа? Вряд ли. Гитлеровцы же не такие дураки, чтобы доверять подбор будущих шпионов старосте из лагеря русских невольников. Значит, вероятно, часть украинцев они все же на самом деле хотят переправить на родину. Но зачем? После долгих рассуждений все же пришли к одному выводу. Им нужно показать, что в Германии новобранцам ничего не грозит. Но так просто гитлеровцы, конечно, не отправят. Значит, в Берлине будут «забивать» мозги. С этой стороны, это, вероятно, будут курсы. Да и на Украине в покое не оставят, будут использовать для агитационной работы. Так что ж делать? Ехать или нет? Возник вопрос, почему выбор пал на меня. Но здесь разночтений не возникло. Все знали о наших натянутых отношениях с Антоновым и сделали вывод, что он просто решил от меня отделаться. Мнений по поводу моего отъезда было много. Один говорил, что ехать надо обязательно, так и легче будет уйти от немцев, но вот к партизанам попасть будет трудно, могут даже прикончить, как шпиона. Другой согласился, что ехать надо, но прогнозировать отсюда, что делать и куда податься на Украине, невозможно. Там нужно будет действовать по обстоятельствам. Панкратов заметил, что может на Украину нас и не отправят, пока там в Берлине суть да дело, наши Украину освободят и отправлять нас будет некуда.

Берлин – сборный лагерь для возвращающихся из Украины

Я повернулся к следователю Михайлову и сказал:

— Таким образом, я отчетливо сознавал, что это будут курсы и тем не менее я изъявил готовность на них ехать. Вас устраивает такое толкование?

— Вполне, — Михайлов улыбнулся.

— Следовательно, это была не моя заслуга в том, что это были вовсе не курсы.

— Не курсы? А что же это было?

— Я думаю, вам нетрудно понять, что принять такое решение для меня было нелегко, но еще труднее было отсиживаться во время войны в тылу противника. И когда представилась возможность попасть на родную землю, пусть даже оккупированную, трудно было усидеть на месте. С другой же стороны, если я останусь живым, должен буду перед соотечественниками всячески скрывать факт своего пребывания на территории Германии, а это непросто. А узнают, никогда не докажешь, что ты не верблюд. Так ведь?

— Ладно, продолжайте,- проворчал Михайлов.

— Доставил меня в Берлин все тот же заводской переводчик. Я теперь забыл, что это была за улица.

— А по карте Вы могли бы указать это место? — спросил шеф Михайлова.

Очевидно, да.

Передо мной разложили карту Берлина. Вероятно, она уже была наготове. Значит они знали обо мне больше, чем, может быть, я сам. Посидев пару минут над картой, я указал место расположения этих, так называемых, «курсов».

— Совершенно верно… Теперь расскажите об этом подробнее, — попросил шеф Михайлова.

— Через ворота попадаешь в просторный двор, окруженный с двух сторон глухими стенами соседних трехэтажных домов. В центре двора находилось небольшое здание. За ним — ворота и выход на параллельную улицу. В здании нам было отведено несколько комнат с деревянными двухэтажными нарами, как в лагере. В других помещениях располагались канцелярия, столовая и кладовая. Было еще одно таинственное помещение, в котором стояли стулья и стол. Логично было предположить, что здесь должны были читаться лекции на антисоветскую тему. Однако ничего подобного не наблюдалось. Вообще, что касается чтения, здесь с этим была большая напряженка. Раз в декаду появлялась какая-то бульварная газетенка на русском языке, да еще было две книжечки, которых, в принципе, никто и не читал. Одна из них была о сионистах. Я ее даже листать не стал, так как она была издана в фашистское время. А вот вторую книжицу я прочитал от корки до корки. Она была религиозного характера, изданная в 1923 году. В свое время я много читал подобной литературы, включая, конечно, Библию.

В лагерь я приехал во второй половине дня. На ужин дали какую-то жиденькую похлебку без хлеба. Хлеб вообще давали только к завтраку — 200 граммов на весь день. Утром — кофе, в обед — суп, немного лучше, чем был в лагере. Людей в лагере было немногим более пятидесяти. Никаких занятий с нами не проводилось, большую часть времени мы даже не знали, чем заняться. Антисоветская пропаганда заключалась лишь в следующем. Каждый день к нам на обед приходил начальник лагеря старик лет шестидесяти фон Шрайберг. Он садился на видном месте, с аппетитом хлебал суп, а закончив это занятие, с «пламенной» речью обращался к обитателям лагеря. Что характерно — на русском языке. В целом — это были ругательства в адрес тех, кто находился перед ним: не так сидели, не так смотрели и т.п. В конце концов, он обрушивался на всех русских, вместе взятых. «Это в России вы ходите в лаптях даже в городе. Я сам видел. А в ваших колхозах все спят под одним одеялом. А кому нужно выпить молока, идет в коровник и сам доит корову». Кто-то мне рассказывал, что этот фон Шрайберг еще до революции жил в России в качестве агента. Сейчас это был выживший из ума, дряхлый старик. Десятиминутные речи его были настолько одинаковыми, что, записав одну из них на грампластинку, можно было прокручивать ее ежедневно в качестве десерта без самого фон Шрайберга. Несмотря на то, что в лагере были очень разные люди, в том числе и антисоветски настроенные, этот послеобеденный бред раздражал всех без исключения.

— Что еще, кроме «речей» фон Шрайберга, Вы можете припомнить? — спросил Михайлов.

— За два с половиной месяца, которые я провел в Берлине, нас навещали только два человека, которые замещали фон Шрайберга в его послеобеденных выступлениях. Эти два дня фон Шрайберг вынужден был молчать. Никаких дискуссий после пятнадцатиминутного выступления этих гостей не допускалось. Первый гость представился нам работником министерства иностранных дел. Рассказывал, что Германия вынужденно напала на Советский Союз, иначе Советы захватили бы Германию. Другой — дезертировал из рядов Советской армии, рассказывал о ситуации на фронте. Объяснял, что немцам приходится отступать, потому что им нечем дышать из-за разлагающихся трупов советских бойцов. Нелегко было выдержать эту унизительную ложь.

Я уже говорил, что свободного времени в лагере было предостаточно. Люди тянулись друг к другу, но страх нарваться на провокатора или стукача был сильнее. Боялись и те, кто был настроен антисоветски, так как до нас все чаще доходили слухи о том, что немецкая армия терпит сокрушительное поражение. Излюбленными темами было все, что связано с едой. Ничем не занятые люди невольно прислушивались к своему аппетиту и состоянию желудка. Лагерь охранялся слабо. На воротах стоял один человек, назначаемый из числа обитателей лагеря. Многие такие «охранники» не обращали внимание на тех смельчаков, которые отваживались побродить по Берлину. Раздобыть что-либо поесть было невозможно, поскольку в магазинах все выдавали по карточкам. У нас не было ни карточек, ни денег. Считалось, что восточным рабочим выплачивалась зарплата, однако это было только на бумаге. Сумма, удерживаемая с нас за охрану (от кого?), питание и содержание нас в лагере, во много раз превышала начисленные нам марки. Другими словами, мы оставались еще и должниками. Мне стало известно, что до моего приезда человек тридцать из этого лагеря отправили на Украину. Никакой работы с ними не проводилось, если не считать «титанических» усилий этого кретина фон Шрайберга. Теперь же никаких разговоров об отправке на Украину не велось, так как немцам все время приходилось отступать. Возник вопрос: куда нас девать? Отправить всех по тем лагерям, в которых мы были прежде, или поместить в один лагерь восточных рабочих.

Я все больше знакомился с людьми этого разношерстного лагеря. По моим наблюдениям все испытывали полный упадок духа. Одних угнетало, что им не удастся попасть на Украину, другие переживали за свою шкуру, так как боялись прихода в Германию Советских войск. Такие лгали сами себе, что германская армия непобедима. Я испытывал непреодолимое желание поддержать одних и осудить других. Я слишком часто забывал, что среди нас могут быть, и скорее всего были, агенты гестапо. В этом я вскоре убедился на собственном опыте, так как в сентябре 1943 года за мной приехали из тайной полиции, и я был арестован.

Берлин-Александраплац – тюрьма гестапо

— Все дальнейшее о вас нам известно из захваченных гестаповских архивах, а также из показаний тех, с кем Вы находились в тюрьме и концлагере. Единственно, ответьте на некоторые наши вопросы. Почему Вы не послушались разумного совета Панкратова и не отказались от поездки в Берлин. Ведь Панкратов предупреждал Вас, что не за горами то время, когда немцы не смогут выслать вас на Украину?

— Во-первых, я уже сказал, что мне было тяжело сидеть в Нойбранденбурге, когда на востоке шла война. Во-вторых, я не ожидал такого быстрого распада гитлеровской военной машины и полагал, что я все-таки попаду на Украину. Хочу заметить, что к тому моменту второго фронта еще не было и советским войскам приходилось один на один воевать с фашистской Германией, которая мобилизовала промышленный потенциал всей Европы. Я также с тревогой ждал, как поведут себя Турция и Япония, против которых были, наверняка, отвлечены немалые силы наших войск. Я не ждал полного разгрома фашистов ранее конца 1945 года.

— Вы знаете, кто вас выдал гестаповцам?

— Не знаю. Может быть Опарин. Был там такой. Представлялся инженером, сыном академика Опарина. Он часто прислушивался к моим разговорам, по отдельным его высказываниям было видно его негативное отношение ко всему советскому.

— Да, был там такой Опарин, только он не инженер и не сын академика. Простой торговый работник, кстати, сидевший в тюрьме за мошенничество. Но выдал вас не он. А некто Иршинский. Помните такого? Он был завербован гестаповцами еще до войны.

Да, я, конечно, помнил Иршинского. Он никогда не говорил о своем мировоззрении, но всегда старался вызвать меня на откровенный разговор.

— Где он теперь? В тюрьме? — спросил я.

— Нет. Он служит нам и в данный момент находится там, где ему приказано. А теперь скажите, какие Вы, мягко выражаясь, ошибки совершили за это время?

— Сейчас легко анализировать свое прошлое. Находить, как потом оказалось, ошибки. Но тогда мне казалось, что я все делаю правильно. Я пришел к железнодорожному домику, где были немцы, вместо того, чтобы лежать в кукурузе до наступления темноты. Но из-за контузии я плохо соображал и единственное, о чем я думал, это добраться до воды. Ну, а если бы я приблизился к этому домику ночью, меня просто пристрелили бы, так как бежать я не мог. Чтобы не попасть в лапы к немцам, я мог бы осесть у каких-нибудь стариков на Украине. Можно было бы поискать такую возможность. Однако я и представить себе не могу, как бы я длительное время отсиживался в такое время. И вообще, хоть я и не верю в какие-либо предначертания, я с самого начала чувствовал себя обреченным. Я после ареста считал, что судьба моя предрешена, так как я знал, что из фашистских застенков только две дороги: либо расстрел в тюрьме, либо медленная смерть в концлагере.

— Почему в этих лагерях Вы не делали никаких записей, чтобы на случай, если останетесь в живых, передать их нам?

— Сохранить такие записи, пройдя через тюремное и лагерное чистилище было невозможно. Кое-что из своих заметок я передал одной женщине из этого сборного лагеря, но в них не было ничего существенного.

— Как фамилия этой женщины?

— Я уже не помню.

Шеф Михайлова перелистал папку. Потом сказал:

— Ее фамилия Кравченко. Она тоже кое-что о Вас написала. Существенно в Ваши записях ничего не было, но все же кое-что нам пригодилось.

— Где теперь эта Кравченко? — спросил я.

— На родине, в Одесской области. Если этот вопрос Вас будет интересовать, то точный адрес Вы получите позднее. А теперь, скажите, с кем за пределами этих злосчастных курсов вы поддерживали связи?

— Ни с кем.

— А к кому Вы так часто уходили из лагеря?

— Ах вот в чем дело… Вы и это знаете. Наверное, Кравченко

Вам написала.

— Не только Кравченко.

— Да, я уходил из лагеря в течение одной недели, пользуясь тем, что мы сами себя охраняли. Но это была неразумная затея. Дело в том, что в нескольких кварталах от нас, на берегу реки Шпрее, располагался небольшой лагерь русских военнопленных, откуда их каждый день водили на какой-то завод. Я несколько дней с разных позиций наблюдал за этим лагерем, наивно полагая, что мне удастся связаться с ними. Так продолжалось до тех пор, пока я не привлек к себе внимание. В этот последний раз какой-то плюгавый в штатском волочился за мной квартала три, пока не потерял меня из виду.

Тюрьма при полицайпрезидиуме на Александерплатц занимала целый квартал из пятиэтажных корпусов. В первый же день меня определили в огромную камеру, в которой люди могли только стоять. Душный воздух, смрад, никакой вентиляции. А дверь все открывалась и открывалась, а наша камера пополнялась все новыми и новыми заключенными. К ночи, когда некоторых вызвали на допрос, в камере стало свободнее. Ночь я провел у стены, скорчившись на цементном полу. Разноязыкий говор, ругань и даже потасовки не располагали ко сну. А после того, как мне прошлись по голове, оставшуюся ночь я провел сидя. В камере явно находились и уголовники.

На другой день меня перевели с первого этажа на пятый в большую камеру с двухэтажными деревянными голыми нарами. Каждое утро в камеру приносили корзину с хлебом, нарезанным по числу заключенных, по 150 граммов на каждого, и эрзацкофе. В обед — баланда, вечером тоже. За длительный период пребывания в этой тюрьме я побывал в разных камерах, но все они как две капли воды были похожи одна на другую. Староста камеры был, как правило, какой-нибудь немецкий уголовник. Он никогда не общался с заключенными. Язык ему заменяла резиновая дубинка, которую он вечно держал подмышкой левой руки. Однако злоупотреблять своим правом на пользование ею, старосте не давали сами заключенные. Однажды я сам наблюдал такую картину. Староста обратился к одному югославу, предварительно ткнув его в бок дубинкой. Югослав, недолго думая, вырвал из рук старосты его «грозное» оружие и закинул его в угол камеры. Старосте ничего не оставалось делать, как смиренно плестись в угол в поисках своей дубинки.

В этой тюрьме, в таких камерах, как наша, были люди разных национальностей: из Советского Союза, из Польши, Югославии, в меньшем количестве — немцы и французы, в основном члены антифашистского движения. Без знания языка было очень трудно общаться, а разговаривать хотелось, поэтому международным языком в нашей камере стал немецкий, так как все знали по два-три десятка немецких слов. На прогулки нас никогда не выводили, скорее всего потому, что тюрьма была переполнена. Зато каждую неделю нас подвергали санитарной обработке. Пока нас водили в душ, одежда выдерживалась в газовой камере, после чего она до тошноты воняла. Стены и полы в камере обрабатывались каким-то удушающим раствором, после которого болели голова и легкие.

Время от времени заключенных вызывали на допросы, после которых они возвращались либо избитые до того, что не могли самостоятельно дойти до нар, или не возвращались вовсе. Куда уводили этих людей, на расстрел или в концлагеря, мы не знали. Мы наслышались о концлагерях такое, что трудно сказать, чего мы боялись больше, концлагеря или расстрела. Из рассказов заключенных мы знали, что из этой тюрьмы дороги на волю просто нет. Но и долго здесь не держат. Поэтому каждый из нас ждал, что его судьба решится со дня на день.

Однако ничего не происходило. Одних заключенных уводили, других, преимущественно граждан Союза, арестованных в Германии или на оккупированной территории, приводили. Люди о себе рассказывали мало. В основном вспоминали довоенное время.

У меня никогда не было столько свободного времени. Я постоянно думал о прожитых днях до и во время войны. Иногда моя жизнь казалось мне бессмысленной, сплошной ошибкой. Хотя когда я анализировал, то мне не приходилось ни о чем жалеть: я никого не обидел, никому не причинил зла. Может быть, я не совершил ничего выдающегося или героического, но я точно знал, что , если бы обстоятельства потребовали бы этого, я, несомненно, бы это сделал. Очень часто я обдумывал и те моменты, при которых, как мне казалось, можно было бы рискнуть бежать из Германии. Хотя опыт тех, кто находился со мной в одной камере, показывал, что такой побег был обречен, так как выдать тебя мог любой немецкий ребенок, который сразу же бежал доносить о том, что видел, взрослым. Я также думал о своей семье. О том, что где-то в далеком Грозном жена и трое детей. Я был уверен, что они уцелели, так как знал, что немцы города не взяли. Мне было жаль, что они так и не узнают, что с их отцом. Иногда мне казалось, что, может быть это и к лучшему. Ведь они будут думать, что их отец пал смертью храбрых, истребив не одну дюжину немецких захватчиков.

Все чаще стали слышны сигналы воздушной тревоги. Стало известно, что это английские самолеты-разведчики. Кто-то из вновь прибывших сообщил, что четыре ночи подряд бесчисленные эскадрильи самолетов бомбили Гамбург. Он же рассказал нам, что налетам подвергались и другие промышленные города на западе Германии. Все ждали, что рано или поздно очередь дойдет и до Берлина.

Через некоторое время начались регулярные налеты. Преимущественно по ночам. Как одиннадцать часов, так сигналы воздушной тревоги. Следом за ними — огонь зенитных орудий и взрывы сбрасываемых с самолетов бомб. И так каждый день: пройдет эскадрилья, сбросит смертоносный груз и опять тихо. Бомбы рвались то вдали, то ближе к центру. нашлись оптимисты, которые утверждали, что американцы знают, где находится тюрьма при Полицайпрезидиуме, и бомбить нас не будут. Охрана тюрьмы по сигналу тревоги уходила в бомбоубежище, а заключенных оставляли запертыми на всех этажах по камерам.

Прошел слух, что англичане и американцы на севере Франции открыли второй фронт. Вероятно, самолеты понадобились и там, поэтому налеты на Берлин стали достаточно редкими.

Как-то раз к нам в камеру привели инженера-танкиста. Русского. Он рассказал, что его взяли вместе с женой. Ее держат в этой же тюрьме в качестве заложницы. Ему предлагают работу на танковом заводе, в случае отказа и он, и его жена будут расстреляны.

— А Вы не хотите на них работать? — спросил я.

— Конечно, нет.

— А бороться с ними?

— Это теперь-то? Каким образом?

— Мне трудно сказать Вам что-либо, пока Вы здесь за решеткой. Однако в иных условиях борьба возможна. Через несколько дней его вызвали, и он больше не вернулся.